LA PROSA Y SUS TIPOS

Es una forma que toma naturalmente el lenguaje para expresar los conceptos, y no está sujeta, como el verso, a medida y cadencia determinadas.

Se ha definido la prosa por oposición al verso, porque aquella no tiene ni ritmo métrico, ni repetición (formas fijas) ni periodicidad (rima).

Tipos de Prosa

Se presentan objetos, personas, lugares, sentimientos, utilizando los detalles concretos. La descripción pone en evidencia la percepción que tiene el autor a través de sus cinco sentidos.

La Descripción

Es una prosa que presenta una historia, expone un suceso o una serie de hechos.

La Narración

Es “una prosa que presenta y explica ideas, sujetos y argumentos, aclara los fines y muestra la organización”.

La Exposición

Ejemplos de narrativa en prosa:

La Novela

Es una narración fingida o con aspectos reales cuyo fin es causar placer estético a los lectores. Puede clasificarse según su temática en: picaresca, histórica, policiaca, psicológica, juvenil, negra, de piratas...

El Cuento

También es una narración ficticia, de carácter sencillo y extensión breve. Los temas que aborda son muy variados: populares, tradicionales, infantiles... Generalmente, el esquema narrativo del cuento es rectilíneo, con pocos personajes y final previsible.

La Leyenda

Narración breve de sucesos fantásticos que tienen lo imaginativo y misterioso mezclado con lo histórico o verdadero.

Es una prosa que presenta hechos, problemas y razonamientos de acuerdo con una opinión, que normalmente es la del autor. En general es posible determinar los cuatros elementos siguientes:

a) Análisis o, por lo menos, presentación de un problema.

b) Presentación de hechos y discusiones que constituyen la base de la argumentación.

c) Planteamiento de una solución o tesis y su desarrollo a través de la exposición de hechos y de argumentaciones lógicas.

d) crítica de otras soluciones o tesis alternativas.

La Argumentación

Tipos de Texto con Prosa de Base

Coloquial

Se trata de un discurso no elaborado, expresado principalmente de forma oral.

Elaborada no Literaria

Esta definición abarca todas las formas de prosa que, independientemente de su grado de complejidad, no hayan sido creadas con intenciones literarias (como ocurre con la prosa científica, la periodística, la ensayística, la oratoria, la de divulgación y la jurídica).

Elaborada literaria

Toda la prosa artística, sea poética, teatral o narrativa, se incluye en esta clasificación, dado que se crea con intención literaria.

ELEMENTOS COMPOSITIVOS DEL ARTE LITERARIO PARA LA APLICACIÓN EN EL ANÁLISIS TEXTUAL Y CRÍTICO DE LA NARRATIVA DEL SIGLO XIX U.E. "CIUDAD DE GUANTA" DOCENTE MASSIEL SUNIAGA

martes, 22 de marzo de 2016

lunes, 21 de marzo de 2016

ELEMENTOS INTRÍNSECOS DEL TEXTO LITERARIO

ELEMENTOS INTRÍNSECOS DEL TEXTO LITERARIO

1. ARGUMENTACIÓN: Para seleccionan las principales líneas que conducen el hilo argumental de la historia. (Ver la entrada ARGUMENTACIÓN)

2. ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO: La historia y sus elementos se organizan en un principio que plantea el problema o nudo (el misterio no revelado) del cuento. Si la historia es cierta o no. La descripción del relato y sus elementos; el encuentro de los dos amigos en el puente de la ciudad; la encomienda de ir a buscar los tres fajos de cartas en la casa de campo abandonada del amigo viudo; y el clímax de la historia, el momento en que el amigo consigue las cartas que estaban guardadas en el secreter y aparece la mujer fantasma; es el instante más intenso: la aparecida le pide al amigo que le haga el favor de peinarla, éste la peina y sale corriendo con los paquetes de cartas en la mano. Huye de la casa y al llegar a la ciudad envía las cartas con un subalterno; al otro día va a buscar personalmente al amigo y no lo consigue más. Vuelve a la semana y había desaparecido. A partir de ese acontecimiento, el marqués decide abrir una investigación y regresa con una comisión al lugar de la aparición peor no encuentra nada más.

3. GÉNERO: El Cuento

También es una narración ficticia, de carácter sencillo y extensión breve. Los temas que aborda son muy variados: populares, tradicionales, infantiles... Generalmente, el esquema narrativo del cuento es rectilíneo, con pocos personajes y final previsible.

4. TEMAS Y SUBTEMAS:

1. La muerte de la esposa del amigo en la casa de campo después de un ataque cardíaco. 2. La investigación policial que se suscita después de la aparición del fantasma de la mujer y el rescate de las cartas por parte del marqués. 3. La desaparición del amigo luego de la entrega de los tres paquetes de cartas.

5. PERSONAJES: El marqués de la Tour-Samuel, el enviado y amigo quien rescata las cartas. Es el personaje principal y resulta en un tipo de narrador principal y testigo confesor de un hecho tenebroso). El jardinero quien recibe al marqués y le permite subir al apartamento donde vivieron los esposos. El viudo que finalmente huye con las cartas ("Era un amigo de juventud al que había querido mucho.") Los asistentes a la velada que están referidos indirectamente al principio de la historia. El subalterno que recibe las cartas y las lleva a la casa del viudo, después de la huida y el rescate.

Las señoras que escuchan el relato: "Ante los peligros verdaderos jamás he retrocedido, señoras." Son personajes referenciales.

6. MARCOS REFERENCIALES: Los marcos referenciales son aquellas alusiones a lugares, épocas, temporalidades, fechas, ciudades, nombres propios y linajes que al ser mencionados en el texto generan la significación concreta de dónde ocurrió el hecho y qué personajes están representados en la historia como símbolo de alguna clase social o postura moral o psicológica.

El uso de topónimos o mención a lugares específicos como "ocurrió en Bruselas"; "paseaba todas las tardes por la orilla del Sena"; "se citaron en la plaza principal de Buenos Aires". También la alusión a lugares comunes menos precisos como: "salía de noche sobre el puente de Los Aparecidos"; "fue a esa casa de campo por mandato de su amigo". La mención de lugares y espacios públicos o privados le otorgan enclave psicológico y espacio ficcional al relato. Los nombres refieren y la mente del lector construye el espacio referido. Los lugares pueden ser reales, históricos o ficticios.

El tiempo histórico puede extrapolarse por las descripciones, o por una mención directa de la época y el año.

La clase social se deduce por la descripción psicológica del personaje, la descripción de la vestimenta o la forma de habla.

Las referencias culturales y sociales al marqués de la Tour-Samuel nos da indicio de la clase social del personaje principal que narra la historia. Asimismo, la referencia a la velada íntima en la rue de Grenelle, en una casa antigua (...) sitúa la narración en un ambiente de clase alta. El marqués de la Tour- Samuel es un militar.("Yo estaba de guarnición en Ruán.") Es la referencia a la casta del personaje principal y que asegura la confiabilidad de lo narrado.

FRAGMENTOS DEL CUENTO "LA APARICIÓN"

a) "Se hablaba de secuestros a raíz de un reciente proceso. Era al final de una velada íntima en la rue de Grenelle, en una casa antigua, y cada cual tenía su historia, una historia que afirmaba que era verdadera."

b) "Fue en 1827, en el mes de julio. Yo estaba de guarnición en Ruán.

7. TIPO DE PROSA

Elaborada literaria

Toda la prosa artística, sea poética, teatral o narrativa, se incluye en esta clasificación, dado que se crea con intención literaria.

8. CORRIENTE LITERARIA

OPOSICIÓN DICOTÓMICA O DE OPUESTOS para sacar por contrastes la significación del cuadro narrativo:

1. JUEGO DE LUCES Y SOMBRAS. Se describe como un cuadro el ambiente sombrío. el marqués trata de dejar entrar la luz abriendo la ventana de la habitación. La alusión a un cuerpo muerto, el de la casa mohosa y húmeda. La casa muerta. Todos los objetos aparecen movidos, trastocados y en desorden. Los hierros de la ventana están oxidados. Resultan inútiles los esfuerzos del marqués enviado.

10. LENGUAJE LITERARIO

11. INTENCIÓN COMUNICATIVA DEL AUTOR

12. FORMAS EXPRESIVAS

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE: En el siguiente fragmento se hace una descripción detallada del ambiente natural y se hace una exaltación del hombre por lo paisajístico. Rasgo característico de los autores que siguieron la corriente literaria y artística realista.

13. RECURSOS LITERARIOS: Son mecanismos o procedimientos técnicos que utiliza el escritor con la finalidad de generar un extrañamiento del lenguaje común y hacer énfasis en la construcción de la imagen literaria y en la creación del estilo a través de la expresión retórica.

EPÍTETO y ADJETIVACIÓN:

"La casa parecía llevar veinte años abandonada. La barrera, abierta y podrida, se mantenía en pie nadie sabía cómo. La hierba llenaba los caminos; no se distinguían los arriates del césped.

"Una terrible desgracia lo había destrozado".

METÁFORA: "Manejé no sé cómo aquella cabellera de hielo."

ADJETIVACIÓN Y HUMANIZACIÓN: "El apartamento estaba tan a oscuras que al principio no distinguí nada. Me detuve, impresionado por aquel olor mohoso y húmedo de las habitaciones vacías y cerradas, las habitaciones muertas."

ADJETIVACIÓN E HIPÉRBOLE: "Acababa de descubrir el segundo de los fajos que necesitaba y tenía ya entre mis manos el tercero cuando un profundo y penoso suspiro, lanzado contra mi espalda, me hizo dar un salto alocado a dos metros de allí."

PREGUNTA RETÓRICA: "De aquel día me ha quedado una marca, una huella de miedo, ¿entienden? "

La pregunta la hace el emisor o narrador sin esperar respuesta para crear un efecto dialéctico y artístico en el texto. Es un efecto subjetivo para el lector.

"Un día, mientras paseaba por el muelle, encontré a un hombre que creí reconocer sin recordar exactamente quién era. Hice instintivamente un movimiento para detenerme. El desconocido captó el gesto, me miró y se me echó a los brazos."

"Él había abandonado su casa de campo el mismo día del entierro, y había acudido a vivir a su casa en Ruán. Ahora vivía allí, solitario y desesperado, carcomido por el dolor, tan miserable que sólo pensaba en el suicidio."

"Me marché una hora más tarde para cumplir mi misión."

En el cuento La Aparición, el clímax es la escena cumbre cuando el marqués de la Tour-Samuel llega a la casa de campo donde había sucedido el fallecimiento de la esposa del amigo y entrega la carta al viejo jardinero. El marqués entra decidido a cumplir la misión de rescatar los tres paquetes de cartas y al llegar a la habitación se encuentra con el fantasma de la mujer quien le pide en su lamento que la peine.

1. ARGUMENTACIÓN: Para seleccionan las principales líneas que conducen el hilo argumental de la historia. (Ver la entrada ARGUMENTACIÓN)

2. ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO: La historia y sus elementos se organizan en un principio que plantea el problema o nudo (el misterio no revelado) del cuento. Si la historia es cierta o no. La descripción del relato y sus elementos; el encuentro de los dos amigos en el puente de la ciudad; la encomienda de ir a buscar los tres fajos de cartas en la casa de campo abandonada del amigo viudo; y el clímax de la historia, el momento en que el amigo consigue las cartas que estaban guardadas en el secreter y aparece la mujer fantasma; es el instante más intenso: la aparecida le pide al amigo que le haga el favor de peinarla, éste la peina y sale corriendo con los paquetes de cartas en la mano. Huye de la casa y al llegar a la ciudad envía las cartas con un subalterno; al otro día va a buscar personalmente al amigo y no lo consigue más. Vuelve a la semana y había desaparecido. A partir de ese acontecimiento, el marqués decide abrir una investigación y regresa con una comisión al lugar de la aparición peor no encuentra nada más.

3. GÉNERO: El Cuento

También es una narración ficticia, de carácter sencillo y extensión breve. Los temas que aborda son muy variados: populares, tradicionales, infantiles... Generalmente, el esquema narrativo del cuento es rectilíneo, con pocos personajes y final previsible.

4. TEMAS Y SUBTEMAS:

El tema de una obra literaria es el enfoque básico que actúa como base de la obra literaria completa. El tema enlaza todos los aspectos de la obra literaria con otros y es, básicamente, lo principal. El tema puede ser un patrón persistente o un motivo, a lo largo de la obra literaria, que se produce de una manera compleja, larga y sinuosa o puede ser corto y conciso y proporcionar una visión determinada en la historia.

Ejemplo:

1. El tema principal de la obra "Romeo y Julieta" es el amor con pequeños subtemas como el sacrificio, la tragedia, la lucha, las dificultades, la devoción y así sucesivamente. Es por tanto, de lo que trata la obra. 2. Otro ejemplo de tema es el contenido básico de algo, de qué trata, la trama, etc.

1. La muerte de la esposa del amigo en la casa de campo después de un ataque cardíaco. 2. La investigación policial que se suscita después de la aparición del fantasma de la mujer y el rescate de las cartas por parte del marqués. 3. La desaparición del amigo luego de la entrega de los tres paquetes de cartas.

5. PERSONAJES: El marqués de la Tour-Samuel, el enviado y amigo quien rescata las cartas. Es el personaje principal y resulta en un tipo de narrador principal y testigo confesor de un hecho tenebroso). El jardinero quien recibe al marqués y le permite subir al apartamento donde vivieron los esposos. El viudo que finalmente huye con las cartas ("Era un amigo de juventud al que había querido mucho.") Los asistentes a la velada que están referidos indirectamente al principio de la historia. El subalterno que recibe las cartas y las lleva a la casa del viudo, después de la huida y el rescate.

Las señoras que escuchan el relato: "Ante los peligros verdaderos jamás he retrocedido, señoras." Son personajes referenciales.

6. MARCOS REFERENCIALES: Los marcos referenciales son aquellas alusiones a lugares, épocas, temporalidades, fechas, ciudades, nombres propios y linajes que al ser mencionados en el texto generan la significación concreta de dónde ocurrió el hecho y qué personajes están representados en la historia como símbolo de alguna clase social o postura moral o psicológica.

El uso de topónimos o mención a lugares específicos como "ocurrió en Bruselas"; "paseaba todas las tardes por la orilla del Sena"; "se citaron en la plaza principal de Buenos Aires". También la alusión a lugares comunes menos precisos como: "salía de noche sobre el puente de Los Aparecidos"; "fue a esa casa de campo por mandato de su amigo". La mención de lugares y espacios públicos o privados le otorgan enclave psicológico y espacio ficcional al relato. Los nombres refieren y la mente del lector construye el espacio referido. Los lugares pueden ser reales, históricos o ficticios.

El tiempo histórico puede extrapolarse por las descripciones, o por una mención directa de la época y el año.

La clase social se deduce por la descripción psicológica del personaje, la descripción de la vestimenta o la forma de habla.

Las referencias culturales y sociales al marqués de la Tour-Samuel nos da indicio de la clase social del personaje principal que narra la historia. Asimismo, la referencia a la velada íntima en la rue de Grenelle, en una casa antigua (...) sitúa la narración en un ambiente de clase alta. El marqués de la Tour- Samuel es un militar.("Yo estaba de guarnición en Ruán.") Es la referencia a la casta del personaje principal y que asegura la confiabilidad de lo narrado.

El amigo que ha perdido a su esposa introduce en su narración elementos claves que referirán al lector sobre la posición social; las posesiones y los empleados que están a su merced: "Puesto que te he encontrado de este modo -me dijo-, me atrevo a pedirte que me hagas un gran servicio: ir a buscar a mi casa de campo, al secreter de mi habitación, de nuestra habitación, unos papeles que necesito urgentemente. No puedo encargarle esta misión a un subalterno o a un empleado porque es precisa una impenetrable discreción y un silencio absoluto. En cuanto a mí, por nada del mundo volvería a entrar en aquella casa."

»Te daré la llave de esa habitación, que yo mismo cerré al irme, y la llave de mi secreter. Además le entregarás una nota mía a mi jardinero que te abrirá la casa.

FRAGMENTOS DEL CUENTO "LA APARICIÓN"

"Se hablaba de secuestros a raíz de un reciente proceso. Era al final de una velada íntima en la rue de Grenelle, en una casa antigua, y cada cual tenía su historia, una historia que afirmaba que era verdadera.

Entonces el viejo marqués de la Tour-Samuel, de ochenta y dos años, se levantó y se apoyó en la chimenea."

TOPÓNIMOS DEL TEXTOa) "Se hablaba de secuestros a raíz de un reciente proceso. Era al final de una velada íntima en la rue de Grenelle, en una casa antigua, y cada cual tenía su historia, una historia que afirmaba que era verdadera."

b) "Fue en 1827, en el mes de julio. Yo estaba de guarnición en Ruán.

Un día, mientras paseaba por el muelle, encontré a un hombre que creí reconocer sin recordar exactamente quién era. Hice instintivamente un movimiento para detenerme. El desconocido captó el gesto, me miró y se me echó a los brazos."

c) "Le prometí hacerle aquel sencillo servicio. No era más que un paseo para mí, su casa de campo se hallaba a unas cinco leguas de Ruán. No era más que una hora a caballo."

d) "La casa parecía llevar veinte años abandonada. La barrera, abierta y podrida, se mantenía en pie nadie sabía cómo. La hierba llenaba los caminos; no se distinguían los arriates del césped."

Elaborada literaria

Toda la prosa artística, sea poética, teatral o narrativa, se incluye en esta clasificación, dado que se crea con intención literaria.

8. CORRIENTE LITERARIA

Realismo. El realismo literario es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales, en la segunda mitad del siglo XIX.

Los rasgos fundamentales del realismo son los siguientes:

- Procura mostrar en las obras una reproducción fiel y exacta de la realidad.

- Se opone al romanticismo en su rechazo de lo sentimental y lo trascendental; aspira, en cambio, a reflejar la realidad individual y social en el marco del devenir histórico.

- Debido a su afán versista o de verosimilitud, el realismo literario se opone asimismo directamente a la literatura fantástica.

- Hace un uso minucioso de la descripción, para mostrar perfiles exactos de los temas, personajes, situaciones e incluso lugares; lo cotidiano y no lo exótico es el tema central, exponiendo problemas políticos, humanos y sociales.

- El lenguaje utilizado en las obras abarca diversos registros y niveles de lenguaje, ya que expresa el habla común y se adapta a los usos de los distintos personajes, que son complejos, evolucionan e interactúan influyendo en otros.

- Las obras muestran una relación inmediata entre las personas y su entorno económico y social, del cual son exponente; la historia muestra a los personajes como testimonio de una época, una clase social, un oficio, etc.

- El autor analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad.

- Transmite ideas de la forma más verídica y objetiva posible.

9. ESTILO. El uso de los conectores constituye un recurso expresivo de la prosa narrativa y descriptiva. La conjunción "y" que sustituye muchas veces a la coma deja fluir la narración y otorga armonía y decora la expresión al unir partes descriptivas de una misma oración. Los valores que se manejan "luz" y "sombra"/ "valentía" y "cobardía"/"misterio" y "verdad"/ "raciocinio" y "fantasmagoría" son elementos compositivos que desde en el plano de la semántica y la significación moralizan desde la estructura de valores a los lectores.

Maupassant deja ver los valores opuestos en una sociedad en transición como la Europa de la industrialización y el positivismo científico. Presenta las posibles tesis que son las posibilidades de interpretación de la historia: o se trata de un homicidio culposo cometido por el esposo y encubierto en una estela de misterio generado por el viudo; o se trata realmente de una muerte repentina y la aparición de un fantasma que desde el plano de lo sobrenatural deja huellas de su aparición. La intervención de una investigación científica es el sub-tema que plantea a la ciencia como posibilidad de hallar la verdad y resolución de la historia.OPOSICIÓN DICOTÓMICA O DE OPUESTOS para sacar por contrastes la significación del cuadro narrativo:

1. JUEGO DE LUCES Y SOMBRAS. Se describe como un cuadro el ambiente sombrío. el marqués trata de dejar entrar la luz abriendo la ventana de la habitación. La alusión a un cuerpo muerto, el de la casa mohosa y húmeda. La casa muerta. Todos los objetos aparecen movidos, trastocados y en desorden. Los hierros de la ventana están oxidados. Resultan inútiles los esfuerzos del marqués enviado.

"El apartamento estaba tan a oscuras que al principio no distinguí nada. Me detuve, impresionado por aquel olor mohoso y húmedo de las habitaciones vacías y cerradas, las habitaciones muertas. Luego, poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, y vi claramente una gran pieza en desorden, con una cama sin sábanas, pero con sus colchones y sus almohadas, de las que una mostraba la profunda huella de un codo o de una cabeza, como si alguien acabara de apoyarse en ella.

Las sillas aparecían en desorden. Observé que una puerta, sin duda la de un armario, estaba entreabierta.

Me dirigí primero a la ventana para dar entrada a la luz del día y la abrí; pero los hierros de las contraventanas estaban tan oxidados que no pude hacerlos ceder.

Intenté incluso forzarlos con mi sable, sin conseguirlo. Irritado ante aquellos esfuerzos inútiles, y puesto que mis ojos se habían acostumbrado al final perfectamente a las sombras, renuncié a la esperanza de conseguir más luz y me dirigí al secreter.

Me senté en un sillón, corrí la tapa, abrí el cajón indicado. Estaba lleno a rebosar. No necesitaba más que tres paquetes, que sabía cómo reconocer, y me puse a buscarlos.

Intentaba descifrar con los ojos muy abiertos lo escrito en los distintos fajos, cuando creí escuchar, o más bien sentir, un roce a mis espaldas. No le presté atención, pensando que una corriente de aire había agitado alguna tela. Pero, al cabo de un minuto, otro movimiento, casi indistinto, hizo que un pequeño estremecimiento desagradable recorriera mi piel. Todo aquello era tan estúpido que ni siquiera quise volverme, por pudor hacia mí mismo. Acababa de descubrir el segundo de los fajos que necesitaba y tenía ya entre mis manos el tercero cuando un profundo y penoso suspiro, lanzado contra mi espalda, me hizo dar un salto alocado a dos metros de allí. Me volví en mi movimiento, con la mano en la empuñadura de mi sable, y ciertamente, si no lo hubiera sentido a mi lado, hubiera huido de allí como un cobarde."

El lenguaje en general puede ser depurado o personalizado para incrementar sus posibilidades expresivas, este proceso de depuración se realiza mediante técnicas que le añaden un ritmo suplementario o que lo hacen susceptible de provocar extrañeza con la intención de impresionar la imaginación, la inteligencia o la memoria. Llamamos literatura al producto de esta intención estética que pretende estilizar el lenguaje en persecución de fines estéticos: literatura es el arte de la palabra.

Procedimientos del lenguaje

Los dos procedimientos de estilización que se usan casi siempre en los textos literarios son la recurrencia o repetición por un lado, y la variación, alienación o extrañamiento por otro, y pueden encontrarse en su forma más simple en los refranes, donde hay muchos elementos fónicos, rítmicos y semánticos repetidos (recurrencia) y también alteraciones o enrarecimientos de la lengua común (variaciones) que convierten al texto en más vistoso y llamativo. Por ejemplo, en "quien a buen árbol se arrima / buena sombra le cobija" tenemos repetida la secuencia ena tres veces, el sonido B cinco veces, el lexema buena dos veces y los acentos son iguales en primera, tercera y séptima sílaba de ambos versos, aparte de que también la rima en i-a se repite en ambos (recurrencia), mientras que el lenguaje aparece enrarecido por la elipsis de un y una y por el hipérbaton que supone colocar el verbo al final de la frase, cuando el orden normal en español es sujeto, verbo y complementos. El efecto combinado de ambos recursos producen un contraste cuyo resultado consiste en llamar la atención sobre el mensaje mismo, con lo que aumenta su eficacia expresiva y, por tanto, se hace más fácilmente transmisible a través del tiempo y más fácilmente rememorable.

¿Qué es el lenguaje literario?

El lenguaje literario es un lenguaje modificado, un "lenguaje figurado" por una serie de recursos expresivos o estilísticos que llaman la atención sobre la forma del mensaje. La disciplina llamada retórica cataloga estos recursos y expone los efectos que originan: son los llamados tropos y figuras retóricas, formados cada uno por diferentes combinaciones de recurrencia y variación. El más importante efecto de este tratamiento retórico del lenguaje es que confiere al texto literario, al contrario que ocurre con el texto normal que posee una finalidad pragmática y no estética, la posibilidad de una relectura, de una segunda lectura diferente de la primera, la posibilidad de una doble lectura. El texto normal, sin embargo, sólo posee la mayor parte de las veces una, mientras que si posee más se considera ya de hecho un texto no normal, sino estilizado o literario, porque existe en él una intención estética.

El estilo

El estilo es, lo que convierte en literario un texto, en especial cuando lo que se cuenta no contiene algo que impresione por sí mismo; es un tratamiento de belleza que recibe el lenguaje y que incrementa mediante la función del lenguaje conocida como función poética, estudiada por Roman Jakobson, la cohesión textual incrementando su belleza, concepto estudiado por la disciplina denominada estética. Ese tratamiento de belleza convierte al mensaje literario en algo perdurable y sólido a través del tiempo y facilita su aprendizaje, mientras que la lengua de uso, cuyo cometido es fundamentalmente pragmático, desvanece su forma y su contenido al mismo tiempo que es usado y no perdura más allá de la función pragmática con que fue creado. De ahí que los refranes, las canciones, las coplas y las palabras literarias, sometidas a un proceso de estilización, perduren por su belleza en la memoria colectiva durante siglos, mientras que creaciones sin intención estética han perecido.

La interpretación y la percepción estética de la literatura constituye de hecho la finalidad del arte literario y cuando estas se pierden la literatura se ha transformado en realidad en otra cosa, se ha documentalizado o transformado en un saber más histórico que humanístico. ilustrado de forma literaria.

11. INTENCIÓN COMUNICATIVA DEL AUTOR

INFLUIR: Es ejercer predominio o fuerza moral en el ánimo de una persona. La forma como se dé una información puede influir en nuestro comportamiento. La temática es una forma de influir en el público lector. Asimismo, el tratamiento de los personajes y lo que cada personaje representa o simboliza en una historia.

PERSUADIR: Es influenciar nuestra conducta a través de las palabras. Hay persuasión en los discursos políticos, religiosos; entre padres e hijos; entre amigos, etc. La intención comunicativa de ciertos géneros narrativos persigue frecuentemente difundir una ideología, una posición política frente al entorno o denunciar algún tipo de situación injusta vivida o presenciada por el autor. Así como asumir una posición filosófica ante la vida, y los acontecimientos de la historia.

12. FORMAS EXPRESIVAS

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE: En el siguiente fragmento se hace una descripción detallada del ambiente natural y se hace una exaltación del hombre por lo paisajístico. Rasgo característico de los autores que siguieron la corriente literaria y artística realista.

"Hacía un tiempo radiante, y avancé al trote largo por los prados, escuchando el canto de las alondras y el rítmico sonido de mi sable contra mi bota.

Luego entré en el bosque y puse mi caballo al paso. Las ramas de los árboles me acariciaban el rostro, y a veces atrapaba una hoja con los dientes y la masticaba ávidamente, en una de estas alegrías de vivir que nos llenan, no se sabe por qué, de una felicidad tumultuosa y como inalcanzable, una especie de embriaguez de fuerza."

DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LOS PERSONAJES

"Era un amigo de juventud al que había querido mucho. Hacía cinco años que no lo veía, y desde entonces parecía haber envejecido medio siglo. Tenía el pelo completamente blanco; y caminaba encorvado, como agotado. Comprendió mi sorpresa y me contó su vida. Una terrible desgracia lo había destrozado."

DESCRIPCIÓN SUBJETIVA O PSICOLÓGICA

Él había abandonado su casa de campo el mismo día del entierro, y había acudido a vivir a su casa en Ruán. Ahora vivía allí, solitario y desesperado, carcomido por el dolor, tan miserable que sólo pensaba en el suicidio.DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LOS PERSONAJES

"Era un amigo de juventud al que había querido mucho. Hacía cinco años que no lo veía, y desde entonces parecía haber envejecido medio siglo. Tenía el pelo completamente blanco; y caminaba encorvado, como agotado. Comprendió mi sorpresa y me contó su vida. Una terrible desgracia lo había destrozado."

DESCRIPCIÓN SUBJETIVA O PSICOLÓGICA

TÉCNICA DE AJUSTE:

En literatura, la palabra "ajuste" se utiliza para identificar y establecer la hora, el lugar y el estado de ánimo de los acontecimientos de la historia. Básicamente, ayuda a establecer dónde y cuándo y bajo qué circunstancias la historia está teniendo lugar.

AJUSTE DE LA HISTORIA EN LA APARICIÓN:

"Se hablaba de secuestros a raíz de un reciente proceso. Era al final de una velada íntima en la rue de Grenelle, en una casa antigua, y cada cual tenía su historia, una historia que afirmaba que era verdadera.

Entonces el viejo marqués de la Tour-Samuel, de ochenta y dos años, se levantó y se apoyó en la chimenea. Dijo, con voz un tanto temblorosa:

Yo también sé algo extraño, tan extraño que ha sido la obsesión de toda mi vida. Hace ahora cincuenta y seis años que me ocurrió esta aventura, y no pasa ni un mes sin que la reviva en sueños. De aquel día me ha quedado una marca, una huella de miedo, ¿entienden? Sí, sufrí un horrible temor durante diez minutos, de una forma tal que desde entonces una especie de terror constante ha quedado para siempre en mi alma. Los ruidos inesperados me hacen sobresaltar hasta lo más profundo; los objetos que distingo mal en las sombras de la noche me producen un deseo loco de huir. Por las noches tengo miedo.

¡Oh!, nunca hubiera confesado esto antes de llegar a la edad que tengo ahora. En estos momentos puedo contarlo todo. Cuando se tienen ochenta y dos años está permitido no ser valiente ante los peligros imaginarios. Ante los peligros verdaderos jamás he retrocedido, señoras.

Esta historia alteró de tal modo mi espíritu, me trastornó de una forma tan profunda, tan misteriosa, tan horrible, que jamás hasta ahora la he contado. La he guardado en el fondo más íntimo de mí, en ese fondo donde uno guarda los secretos penosos, los secretos vergonzosos, todas las debilidades inconfesables que tenemos en nuestra existencia.

Les contaré la aventura tal como ocurrió, sin intentar explicarla. Por supuesto es explicable, a menos que yo haya sufrido una hora de locura. Pero no, no estuve loco, y les daré la prueba. Imaginen lo que quieran. He aquí los hechos desnudos.

Fue en 1827, en el mes de julio. Yo estaba de guarnición en Ruán."

EPÍTETO y ADJETIVACIÓN:

"Puesto que te he encontrado de este modo -me dijo-, me atrevo a pedirte que me hagas un gran servicio: ir a buscar a mi casa de campo, al secreter de mi habitación, de nuestra habitación, unos papeles que necesito urgentemente. No puedo encargarle esta misión a un subalterno o a un empleado porque es precisa una impenetrable discreción y un silencio absoluto. En cuanto a mí, por nada del mundo volvería a entrar en aquella casa."

Epíteto

Un epíteto es un dispositivo literario que se utiliza como un dispositivo descriptivo. Por lo general se utiliza para agregar un nombre común a una persona o lugar y atribuirle una cualidad especial. Los epítetos son notables debido a que se convierten en una parte del lenguaje común a través del tiempo. Estas palabras y frases descriptivas se pueden utilizar para mejorar la personalidad de los lugares reales y ficticios, objetos, personas y divinidades.

Ejemplo:

1. "Alejandro Magno" es el epíteto de uso común para referirse a Alejandro III de Macedonia. El joven rey ha llegado a ser reconocido por este epíteto en la historia y la cultura popular, debido a sus espectaculares logros en la creación de uno de los imperios históricos más grande de su época. Otros ejemplos son: 2. "Noche oscura del alma. La fría nieve de tus brazos. ¿Dónde, dónde está la miel dulce de tus ojos?" 3. "Roja sangre y cálido sol." 4. "Las flores, marchitas, desaparecieron." 5. "Apolo, el arquero de Dios..." 6. "Epítetos épicos de Mio Cid" Campeador Noble barba tan crecido El buen nacido El que en buena hora ciñó espada El que en buena hora nació. 7. Ej. Antiguo Egipcio: «Toro victorioso» se utiliza en la titulatura real como epíteto de faraón. 8. - "Por ti la verde hierba, el fresco viento el blanco lirio y colorada rosa y dulce primavera me agradaba…" del poeta Garcilaso 9. - Noche oscura del alma. La fría nieve de tus brazos. ¿Dónde, dónde está la miel dulce de tus ojos? 10. - "Esa cálida mirada que me regaló la llevo muy dentro de mi corazón." 11. - "El poderoso empresario ganó mucho dinero invirtiendo en bolsa." 12. - "Cuando enfurecido me miraste, lo hiciste con ojos centelleantes."

HIPÉRBOLE:

"Una terrible desgracia lo había destrozado".

METÁFORA: "Manejé no sé cómo aquella cabellera de hielo."

HIPÉRBOLE, REITERACIÓN Y NARRACIÓN: "Se había enamorado locamente de una joven, y se había casado con ella en una especie de éxtasis de felicidad. Tras un año de una felicidad sobrehumana y de una pasión inagotada, ella había muerto repentinamente de una enfermedad cardíaca, muerta por su propio amor, sin duda."

ADJETIVACIÓN, METÁFORA Y HUMANIZACIÓN:

"Luego entré en el bosque y puse mi caballo al paso. Las ramas de los árboles me acariciaban el rostro,(humanización) y a veces atrapaba una hoja con los dientes y la masticaba ávidamente, en una de estas alegrías de vivir que nos llenan, no se sabe por qué, de una felicidad tumultuosa (adjetivación) y como inalcanzable, una especie de embriaguez de fuerza." (construcción de la metáfora con el uso de la preposición de...que le atribuye una característica especial al sustantivo)ADJETIVACIÓN Y HUMANIZACIÓN: "El apartamento estaba tan a oscuras que al principio no distinguí nada. Me detuve, impresionado por aquel olor mohoso y húmedo de las habitaciones vacías y cerradas, las habitaciones muertas."

ADJETIVACIÓN E HIPÉRBOLE: "Acababa de descubrir el segundo de los fajos que necesitaba y tenía ya entre mis manos el tercero cuando un profundo y penoso suspiro, lanzado contra mi espalda, me hizo dar un salto alocado a dos metros de allí."

PREGUNTA RETÓRICA: "De aquel día me ha quedado una marca, una huella de miedo, ¿entienden? "

La pregunta la hace el emisor o narrador sin esperar respuesta para crear un efecto dialéctico y artístico en el texto. Es un efecto subjetivo para el lector.

EXPRESIONES INTERJECCIONALES: Que teatralizan o dramatizan la expresión literaria y otorgan profundidad y significación al mensaje.

"¡Oh!, nunca hubiera confesado esto antes de llegar a la edad que tengo ahora.

" Sufro, ¡Oh, sí, sufro! "

"¡Oh! Nadie puede comprender, a menos que los haya experimentado, estos espantosos y estúpidos terrores."

EXCLAMACIONES: ¡La chaqueta de mi uniforme estaba llena de largos cabellos femeninos que se habían enredado en los botones!

"¡Oh!, nunca hubiera confesado esto antes de llegar a la edad que tengo ahora.

" Sufro, ¡Oh, sí, sufro! "

"¡Oh! Nadie puede comprender, a menos que los haya experimentado, estos espantosos y estúpidos terrores."

EXCLAMACIONES: ¡La chaqueta de mi uniforme estaba llena de largos cabellos femeninos que se habían enredado en los botones!

ANÁFORA, REITERACIÓN O REPETICIÓN DE PALABRAS:

"(...) y cada cual tenía su historia; una historia que afirmaba que era verdadera."

"Yo también sé algo extraño, tan extraño que ha sido la obsesión de toda mi vida. Hace ahora cincuenta y seis años que me ocurrió esta aventura, y no pasa ni un mes sin que la reviva en sueños. De aquel día me ha quedado una marca, una huella de miedo, ¿entienden? Sí, sufrí un horrible temor durante diez minutos, de una forma tal que desde entonces una especie de terror constante ha quedado para siempre en mi alma. Los ruidos inesperados me hacen sobresaltar hasta lo más profundo; los objetos que distingo mal en las sombras de la noche me producen un deseo loco de huir. Por las noches tengo miedo."

"Esta historia alteró de tal modo mi espíritu, me trastornó de una forma tan profunda, tan misteriosa, tan horrible, que jamás hasta ahora la he contado. La he guardado en el fondo más íntimo de mí, en ese fondo donde uno guarda los secretos penosos, los secretos vergonzosos, todas las debilidades inconfesables que tenemos en nuestra existencia."

ANÁFORA O REITERACIÓN

"(...) y cada cual tenía su historia; una historia que afirmaba que era verdadera."

"Yo también sé algo extraño, tan extraño que ha sido la obsesión de toda mi vida. Hace ahora cincuenta y seis años que me ocurrió esta aventura, y no pasa ni un mes sin que la reviva en sueños. De aquel día me ha quedado una marca, una huella de miedo, ¿entienden? Sí, sufrí un horrible temor durante diez minutos, de una forma tal que desde entonces una especie de terror constante ha quedado para siempre en mi alma. Los ruidos inesperados me hacen sobresaltar hasta lo más profundo; los objetos que distingo mal en las sombras de la noche me producen un deseo loco de huir. Por las noches tengo miedo."

"Esta historia alteró de tal modo mi espíritu, me trastornó de una forma tan profunda, tan misteriosa, tan horrible, que jamás hasta ahora la he contado. La he guardado en el fondo más íntimo de mí, en ese fondo donde uno guarda los secretos penosos, los secretos vergonzosos, todas las debilidades inconfesables que tenemos en nuestra existencia."

ANÁFORA O REITERACIÓN

Figura literaria que consiste en repetir una palabra o conjunto de palabras al comienzo de una frase o verso. Con ello, muchas veces se consigue dar énfasis a la frase. Es decir, hincapié en lo que queremos remarcar.

AMPLIFICACIÓN DE LA IDEA O LA ORACIÓN

La amplificación se refiere a una práctica literaria en la que el escritor embellece la frase añadiendo más información a fin de aumentar su valor y su comprensión. Cuando una oración simple es demasiado brusca y falla en su intento de transmitir todas las implicaciones que se desean, la amplificación entra en juego cuando el escritor añade más a la estructura para darle así más significado.

"Les contaré la aventura tal como ocurrió, sin intentar explicarla. Por supuesto es explicable, a menos que yo haya sufrido una hora de locura. Pero no, no estuve loco, y les daré la prueba. Imaginen lo que quieran. He aquí los hechos desnudos."

"Entonces me invadió una fiebre de huida, un pánico, el verdadero pánico de las batallas."

14. TIPO DE NARRADOR

El narrador es un personaje creado por el autor que tiene la misión de contar la historia. Hay diferentes tipos de narrador según la información de que dispone para contar la historia y del punto de vista que adopta.

Tipos de narrador presentes en el cuento La aparición:

Es un tipo de narrador omnisciente y presentador de la obra como ocurre en algunas piezas teatrales o en el cine. El narrador abre la historia y deja en manos de un narrador protagonista y observador-testigo el flujo de los acontecimientos. este narrador es el marqués la Tour- Samuel.

Es un tipo de narrador omnisciente y presentador de la obra como ocurre en algunas piezas teatrales o en el cine. El narrador abre la historia y deja en manos de un narrador protagonista y observador-testigo el flujo de los acontecimientos. este narrador es el marqués la Tour- Samuel.

DE 3ª PERSONA

NARRADOR OMNISCIENTE ( que todo lo sabe). El narrador omnisciente es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes: sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes…

NARRADOR OBSERVADOR. Sólo cuenta lo que puede observar. El narrador muestra lo que ve, de modo parecido a como lo hace una cámara de cine.

DE 1 ª PERSONA

NARRADOR PROTAGONISTA. El narrador es también el protagonista de la historia (autobiografía real o ficticia).

15. ACCIONES DE LA HISTORIA

La historia y su trama se ilan por la sucesión de acciones y acontecimientos realizados por los personajes. Las acciones se determinan por el uso de los verbos que indican un tipo de acción con sus diferentes intenciones explícitas o explicativas o implícitas. El propósito de las acciones es estructurar la narración y generar la ficción de acción en la mente del lector. El verbo le da motor a la imagen que se codifica en el lector durante el proceso de recepción del texto de la obra. El lector y el autor han acordado tácitamente creer en la literatura y establecen esa convención como parte de lo real. Los verbos permiten la construcción dinámica de la historia narrada y la realización del propósito del relato que es plasmar en el imaginario cultural y social del público una versión o una convicción literaria. Simplemente quieren escuchar una historia narrada como un acto ritual y una forma de conocimiento.

ACCIONES Y VERBOS

" Entonces el viejo marqués de la Tour-Samuel, de ochenta y dos años, se levantó y se apoyó en la chimenea."

"Esta historia alteró de tal modo mi espíritu, me trastornó de una forma tan profunda, tan misteriosa, tan horrible, que jamás hasta ahora la he contado. La he guardado en el fondo más íntimo de mí, en ese fondo donde uno guarda los secretos penosos, los secretos vergonzosos, todas las debilidades inconfesables que tenemos en nuestra existencia."

15. ACCIONES DE LA HISTORIA

La historia y su trama se ilan por la sucesión de acciones y acontecimientos realizados por los personajes. Las acciones se determinan por el uso de los verbos que indican un tipo de acción con sus diferentes intenciones explícitas o explicativas o implícitas. El propósito de las acciones es estructurar la narración y generar la ficción de acción en la mente del lector. El verbo le da motor a la imagen que se codifica en el lector durante el proceso de recepción del texto de la obra. El lector y el autor han acordado tácitamente creer en la literatura y establecen esa convención como parte de lo real. Los verbos permiten la construcción dinámica de la historia narrada y la realización del propósito del relato que es plasmar en el imaginario cultural y social del público una versión o una convicción literaria. Simplemente quieren escuchar una historia narrada como un acto ritual y una forma de conocimiento.

ACCIONES Y VERBOS

" Entonces el viejo marqués de la Tour-Samuel, de ochenta y dos años, se levantó y se apoyó en la chimenea."

"Esta historia alteró de tal modo mi espíritu, me trastornó de una forma tan profunda, tan misteriosa, tan horrible, que jamás hasta ahora la he contado. La he guardado en el fondo más íntimo de mí, en ese fondo donde uno guarda los secretos penosos, los secretos vergonzosos, todas las debilidades inconfesables que tenemos en nuestra existencia."

"Un día, mientras paseaba por el muelle, encontré a un hombre que creí reconocer sin recordar exactamente quién era. Hice instintivamente un movimiento para detenerme. El desconocido captó el gesto, me miró y se me echó a los brazos."

"Él había abandonado su casa de campo el mismo día del entierro, y había acudido a vivir a su casa en Ruán. Ahora vivía allí, solitario y desesperado, carcomido por el dolor, tan miserable que sólo pensaba en el suicidio."

"Me marché una hora más tarde para cumplir mi misión."

"Lo aparté violentamente y entré en la casa.

Atravesé primero la cocina, luego dos pequeñas habitaciones que ocupaba aquel hombre con su mujer. Franqueé un gran vestíbulo, subí la escalera, y reconocí la puerta indicada por mi amigo."

16. CLÍMAX DE LA HISTORIA

En general, un clímax es 'el punto de mayor intensidad o fuerza en una serie creciente'; esto es, la culminación. Su plural es invariable: los clímax. En literatura, el clímax es el punto más intenso de la narración y a partir del cual se suscitan otras secuencias y el final desenlace.16. CLÍMAX DE LA HISTORIA

En el cuento La Aparición, el clímax es la escena cumbre cuando el marqués de la Tour-Samuel llega a la casa de campo donde había sucedido el fallecimiento de la esposa del amigo y entrega la carta al viejo jardinero. El marqués entra decidido a cumplir la misión de rescatar los tres paquetes de cartas y al llegar a la habitación se encuentra con el fantasma de la mujer quien le pide en su lamento que la peine.

domingo, 20 de marzo de 2016

ELEMENTOS EXTRÍNSECOS A LA OBRA LITERARIA

Son aquellos elementos que no poseen cuerpo constitutivo dentro de la obra textual pero que si ejercen influencia en las intenciones comunicativas que el autor pudo infundir al texto. La vida del autor es uno de los factores más influyentes en el desarrollo y tematización de una obra literaria. Asimismo, las circunstancias de su tiempo, los acontecimientos políticos, económicos, ideológicos que rodearon la vida y carrera del autor aparecen reflejados en los acontecimientos narrados y en la caracterización de los personajes. El lenguaje, los diálogos, la descripción de los ambientes y los lugares escogidos son señales y marcas de lo que el autor ha querido expresar desde su propia convicción de narrador y pensador de su sociedad. Lo literario es, en ese sentido, lo que el escritor ha deseado reflejar de la realidad o su mundo personal; lo que al hombre le preocupa de su alrededor y que desde su propia conciencia ha querido transmitir a sus coetáneos y a las generaciones posteriores. El autor tiene la visión y la sensibilidad especial de lo que ocurre a su alrededor y traduce esa preocupación a través de la letra escrita: la prosa narrativa y los recursos literarios.

VIDA DE GUY DE MAUPASSANT

(Henry René Albert Guy de Maupassant; Miromesnil, Francia, 1850 - Passy, id., 1893) Novelista francés. A pesar de que provenía de una familia de pequeños aristócratas librepensadores, recibió una educación religiosa; en 1868 provocó su expulsión del seminario, en el que había ingresado a los trece años, y al año siguiente inició en París sus estudios de derecho, interrumpidos por la guerra franco-prusiana y que reemprendería en 1871.

En 1879, su padre logró que ingresara en el ministerio de Instrucción Pública, que pronto abandonó para dedicarse a la literatura, por consejo de su gran maestro y amigo G. Flaubert. Éste lo introdujo en el círculo de escritores de la época, como Émile Zola, Iván Turgueniev, Edmond Goncourt y Henry James.

Su primer éxito, que apareció un mes antes de la muerte de Flaubert, fue el célebre cuento Bola de sebo, recogido en el volumen colectivo Las noches de Medan (1880). El mismo año publicó su libro de poemas, Versos. Afectado durante toda su vida de graves trastornos nerviosos, en 1892, tras un intento de suicidio en Cannes, fue ingresado en el manicomio de París, donde murió, después de dieciocho meses de agonía, de una parálisis general.

Maupassant es autor de una extensa obra entre cuentos y novelas, en general de corte naturalista. De ellas cabe señalar: La casa Tellier (1881); Los cuentos de la tonta (1883); Al sol, Las hermanas Roudoli y La señorita Harriet (1884); Cuentos del día y de la noche (1885); La orla (1887); las novelas Una vida (1883), Bel Ami(1885) y Pierre y Jean (1888). Después de su muerte se publicaron varias colecciones de cuentos: La cama (1895); El padre Milton (1899) y El vendedor(1900).

1. CONCEPCIONES SOCIALES E IDEOLÓGICAS que proliferaron durante el tiempo de creación del escritor Guy de Maupassant:

_____________________________________________________

SURGIMIENTO DE LA CLASE OBRERA O PROLETARIA EN TODO EL MUNDO COMO CONSECUENCIA DEL CRECIMIENTO ACELERADO DE LAS INDUSTRIAS. LOS ANTERIORES SIERVOS Y PLEBEYOS QUE SIRVIERON A LOS SEÑORES FEUDALES Y A LA MONARQUÍA SE CONVIRTIERON EN LOS NUEVOS PROLETARIOS.

El proletariado en la Inglaterra del s. XVI y la Revolución francesa - 1789. La mayoría de los personajes descritos y desarrollados en las piezas literarias de Maupassant representan a las clases sociales más desfavorecidas: los campesinos, el proletariado, la ama de casa, la mujer abandonada en la vejez, la mujer pobre, el ermitaño, el borracho, el adúltero, la prostituta y también el burgués.

____________________________________________________

_____________________________________________________

SURGIMIENTO DE LA CLASE OBRERA O PROLETARIA EN TODO EL MUNDO COMO CONSECUENCIA DEL CRECIMIENTO ACELERADO DE LAS INDUSTRIAS. LOS ANTERIORES SIERVOS Y PLEBEYOS QUE SIRVIERON A LOS SEÑORES FEUDALES Y A LA MONARQUÍA SE CONVIRTIERON EN LOS NUEVOS PROLETARIOS.

El proletariado en la Inglaterra del s. XVI y la Revolución francesa - 1789. La mayoría de los personajes descritos y desarrollados en las piezas literarias de Maupassant representan a las clases sociales más desfavorecidas: los campesinos, el proletariado, la ama de casa, la mujer abandonada en la vejez, la mujer pobre, el ermitaño, el borracho, el adúltero, la prostituta y también el burgués.

____________________________________________________

El término PROLETARIADO, desaparecido durante la Edad Media, vuelve a aparecer en Inglaterra durante el Siglo XVI para designar a la cuarta o última clase social. Su uso permaneció hasta el siglo XVIII con pequeñas variaciones de significado.

Con la Revolución Francesa, el término toma un nuevo significado. El proletariado es la clase de trabajadores excluidos de derechos pero con conciencia de su situación -virtuosos-. Este significado positivo se da junto un significado negativo que posteriormente representará el lumpenproletariado.

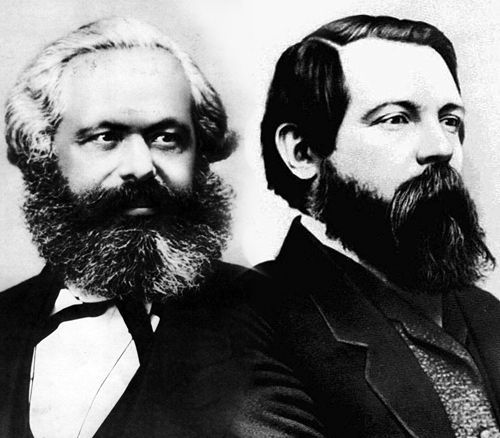

Durante la segunda mitad de la década de 1840 el concepto de proletario está profundamente reelaborado por los comunistas y, en particular, de Friedrich Engels y Karl Marx -quien estudió Derecho Romano en la Universidad de Berlín, como un elemento fundamental de la doctrina del socialismo y el comunismo. El término es utilizado para identificar a la clase baja sin propiedades ni recursos que solamente podían trabajar y tener hijos -el proletariado o clase obrera- grupo antagónico de la clase burguesa o capitalista.

El término designa para estos autores la clase de trabajo de los obreros asalariados, quienes en la producción de bienes económicos que se venden como mano de obra que pagan los empresarios capitalistas. El proletariado es una mercancía cuyo precio, el salario, está sujeto a las leyes del mercado y debería caer gradualmente, ya que se procura una saturación cada vez mayor de la oferta de trabajo -Ejército industrial de reserva o mano de obra sobrante-. El proletario, de acuerdo con la doctrina marxista, es un elemento característico de la sociedad capitalista moderna.

PUBLICACIÓN DEL MANIFIESTO COMUNISTA

Karl Marx y Friedrich Engels

PUBLICACIÓN DEL MANIFIESTO COMUNISTA

El Manifiesto del Partido Comunista, muchas veces llamado simplemente el Manifiesto Comunista, es uno de los tratados políticos más influyentes de la historia, fue una proclama encargada por la Liga de los Comunistas a Karl Marx y Friedrich Engels entre 1847 y 1848, y publicada por primera vez en Londres el 21 de febrero de 1848.

Las ideas que el Manifiesto expresa son las siguientes:

- La historia política e intelectual de una sociedad está determinada por el modo de producción y la formación socioeconómica que se deriva de él;

- Una vez aparecidas las clases sociales sobre la base de la propiedad privada y la explotación, la historia de las sociedades ha sido la historia de la lucha de las clases explotadoras y las explotadas;

- En la actual sociedad moderna el proletariado es la única clase social cuya emancipación significará la emancipación de toda la humanidad mediante la revolución comunista: la abolición de la propiedad burguesa, las clases sociales y el Estado.

Karl Marx y Friedrich Engels

2. CONCEPCIONES ECONÓMICAS, TECNOLÓGICAS Y CIENTÍFICAS:

EL HOMBRE VIO TRANSFORMADA SU REALIDAD POR LA LLEGADA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN Y EL DOMINIO DE LA MÁQUINA SOBRE LAS ANTIGUAS RUTINAS Y CULTURAS TRADICIONALES. EL ESCRITOR REALISTA Y EL ARTISTA PLÁSTICO QUISO ENFOCAR SU ATENCIÓN EN LA REPRESENTACIÓN LITERARIA DEL ASPECTO MÁS HUMANO Y PSICOLÓGICO DE ESTAS CLASES EMERGENTES. MAUPASSANT DEJA VER A TRAVÉS DE SU NARRATIVA ESE LADO CONFLICTIVO Y SENSIBLE DE LA NATURALEZA HUMANA. LA DESCRIPCIÓN DEL DETALLE NATURAL COBRA FUERZA EN LA UTILIZACIÓN DE LAS METÁFORAS Y EN LA ENUMERACIÓN DE LAS IMÁGENES QUE VAN A CONTRASTAR CON LA INCERTIDUMBRE QUE PROVOCA EN EL CORAZÓN DEL HOMBRE EL HABITAR LAS CIUDADES.

La Revolución Industrial o Primera Revolución Industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa occidental y Norteamérica, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada.

Con la Primera Revolución Industrial eso se alteró, los artesanos perdieron su autonomía. Con la llegada de nuevas tecnologías y nuevas máquinas aparecieron las fábricas en donde todas las modernas máquinas se convirtieron en propiedad de un capitalista (burgués). La producción industrial compitió con la artesanal, llevándola a la ruina. Los antiguos artesanos, entonces tuvieron que convertirse en trabajadores asalariados para sobrevivir, a partir de entonces serían controlados por el capitalista industrial.

A partir de este momento se inició una transición que acabaría con siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de la tracción animal siendo estos sustituidos por maquinaria para la fabricación industrial y el transporte de mercancías y pasajeros. Esta transición se inició a finales del siglo XVIII en la industria textil y la extracción y utilización de carbón.

La introducción de la máquina de hilar construida por Samuel Crompton

LA INDUSTRIA TEXTIL

El desarrollo de la máquina de vapor dio un gran impulso a la industria textil que ha sido considerado un ejemplo clásico del desarrollo fabril en la Primera Revolución Industrial.

Por millares de años, los pueblos usaron un mismo método para hacer girar la lana en su estado natural. Luego de esquilar a las ovejas, las fibras se enrollaban en cordones, se secaban y se amarraban a ejes pesados. El hilado era hecho uno a uno, manualmente.

Por millares de años, los pueblos usaron un mismo método para hacer girar la lana en su estado natural. Luego de esquilar a las ovejas, las fibras se enrollaban en cordones, se secaban y se amarraban a ejes pesados. El hilado era hecho uno a uno, manualmente.

En el año 1755, John Kay, inventó la lanzadera volante, que trabajaba con más cables de hilados, posibilitó aumentar el ancho de los tejidos y la velocidad de fabricación.

Por millares de años, los pueblos usaron un mismo método para hacer girar la lana en su estado natural. Luego de esquilar a las ovejas, las fibras se enrollaban en cordones, se secaban y se amarraban a ejes pesados. El hilado era hecho uno a uno, manualmente.

Por millares de años, los pueblos usaron un mismo método para hacer girar la lana en su estado natural. Luego de esquilar a las ovejas, las fibras se enrollaban en cordones, se secaban y se amarraban a ejes pesados. El hilado era hecho uno a uno, manualmente.En el año 1755, John Kay, inventó la lanzadera volante, que trabajaba con más cables de hilados, posibilitó aumentar el ancho de los tejidos y la velocidad de fabricación.

Modelo de la lanzadera volante de

J. Kay (1755)

En el año 1764, James Hargreaves, invento la máquina de hilar Spinning Jenny que consistía en una máquina con una cantidad de zonas dispuestas verticalmente y movidas por una rueda, además de un gancho sostenía varias carretes a la vez (lo que permitió mayor productividad por trabajador).

Antigua rueca para hilar

Antigua rueca para hilar

EL FERROCARRIL

La expansión del comercio fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones con la construcción de vías férreas, canales o carreteras.

La expansión del comercio fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones con la construcción de vías férreas, canales o carreteras.

El ferrocarril, nacido en el siglo XVIII, es uno de los grandes protagonistas de la Revolución Industrial. En sus comienzos se empleaba la fuerza animal como medio de locomoción, los raíles eran de madera y su empleo se limitaba a las minas para el transporte de carbón. En un libro publicado en 1797, Carz aseguraba haber sido el primero que pensó en sustituir la madera por hierro. La primera concesión del Parlamento inglés para la construcción de un ferrocarril —movido por caballos— se remonta a 1801; se trataba de una línea entre Wandsworth y Croydon con unos 13 kilómetros de longitud y con un coste de 60. 000 libras. La gran revolución del ferrocarril comenzó en 1814, cuando George Stephenson utilizó la máquina de vapor como medio de locomoción. Su invento fue un éxito y comenzó a usarse de inmediato en las minas, pudiendo transportar ocho vagones de 30 toneladas a una velocidad de 7 km/h. Estos resultados eran suficientes para expandir el uso de la máquina a otros servicios. Fue un 1821 cuando el Parlamento autorizó la construcción de la primera línea de ferrocarril con tracción de vapor entre Stockon y Darlington. La línea fue inaugurada en 1825 con una máquina maniobrada por el propio Stephenson tirando de 34 vagones a una velocidad de entre 10 y 12 millas por hora —16-19 km/h— ; El periódico The Times describió esta hazaña de la siguiente manera:

Tres máquinas de vapor con cincuenta caballos de fuerza cada una han servido para arrastrar trece vagones, cargados de mercancías y productos diversos sobre la altura del plano inclinado que forma la vía. Allí se han enganchado los vagones a una máquina llamada "La Experiencia" además de cierto número de vagones que llevaban a los accionistas, autoridades e invitados (...) Se pone en marcha y hombres a caballo intentan seguir los vagones pero pronto quedan distanciados, allí donde la pendiente era más fuerte el convoy alcanzó las 25 millas/h. (40km/h).

Los ferrocarriles eran al principio de vía estrecha y solo admitían velocidades comprendidas entre los 15 y los 20 kilómetros por hora, pero en 1840 se habían ensanchado las vías y se podían conseguir unas velocidades de casi 40 km/h.

A partir de la década de 1820 el ferrocarril y el vapor saltaron a los Estados Unidos y pronto conquistaron a la opinión pública. Stevens realizó en Hoboken una primera prueba que causó un gran interés entre los hombre de negocios de Pennsylvania, quienes compraron una locomotora a Inglaterra. Al igual que en Gran Bretaña, la acumulación de capital hizo posible solo un año después el comienzo de la construcción de una primera línea entre Washington y Winchester. En 1830 una locomotora llamada Best Friend explotó cuando marchaba por la línea Charleston-Hambourg debido a que el maquinista se había sentado sobre la válvula de escape por las molestias que sentía debido al silbido del vapor al salir. Pero lejos de echarse atrás, el país progresó a un ritmo frenético y a mediados de 1830 ya producía sus propias locomotoras en la fundición de West Point asegurando una industria nacional sólida. Desde entonces Estados Unidos colocó raíles a través de su vasto territorio a una velocidad mucho mayor que Europa. Si en 1830 poseía tan solo 65 kilómetros de trazado —contra 316 europeos, 276 de ellos en Gran Bretaña—, 10 años después ya superaba a Europa con 4509 kilómetros contra 3543 europeos. En 1850 las vías férreas ya sumaban 14 400 kilómetros. Uno de los problemas que planteaban los ferrocarriles era el ancho de vía, que variaba en anchura en los distintos países, lo que obligaba a numerosos transbordos para deleite de los hosteleros. Pero problemas aparte el tiempo de viaje no hizo sino disminuir; así, en apenas unos años no se tardaban más de 20 horas en viajar de Boston a Nueva York en ferrocarril cuando antes se tardaban unas 80.El primer país continental en seguir el ejemplo inglés fue Bélgica con dos líneas Bruselas-Malinas y Malinas-Amberes en 1835. El primer año transportaron 70 000 pasajeros. El coste fue bajísimo y el billete Bruselas-Amberes costaba solo un franco. El invento entró en Francia con algo de retraso pues mientras jóvenes, ingenieros y adeptos al saintsimonismo reclamaban su construcción, tropezaban con el rechazo y la desconfianza de muchos, además de la carencia de hierro. El gobierno francés, que veía el potencial del aparato, ordenó un estudio para un plan nacional de los ferrocarriles. El estudio quedó finalizado en 1837 y los capitalistas, impacientes, presionaban al gobierno para la ejecución del proyecto con el fin de especular con las obras y los terrenos. El plan consistía en siete líneas con centro en París, que unirían el Atlántico, el Mediterráneo y el Rin. Al contrario que en Inglaterra y Bélgica, el estado se hizo cargo, al menos en parte, de su construcción y explotación, aportando 150 000 francos por kilómetro de vía y construyendo las infraestructuras necesarias. Mientras, las compañías privadas aportaron 100 000 francos para edificios y material. Tras 40 años de administración y explotación privada, el sistema pasaría al Estado. Socialistas románticos y conservadores se oponían al proyecto, los primeros reclamaban que el sistema fuera del estado desde el primer día y los segundos lo consideraban demasiado caro. Finalmente el plan fue aprobado, pero algunos acuerdos se revisaron y en la práctica la construcción y explotación corrió a cuenta casi exclusiva del sector privado.En 1857 la red estaba consolidada siendo propiedad de 6 grandes compañías. Debido a la obligación de ceder la propiedad al Estado a los 40 años de explotación se descuidó sobremanera su cuidado y mantenimiento por lo que el gobierno francés se vio en la obligación de ampliar el plazo en 99 años más, comprometiéndose incluso a pagar las obligaciones a su vencimiento.

Aunque tardío, se presenta el esfuerzo ruso, logrado gracias a los préstamos de Occidente. En primer lugar se construyó el transcaspiano al que a partir de 1905 complementó el transaraliano. En Siberia las dificultades eran mayúsculas: hielo, infiltraciones de agua, ríos inmensos, débil densidad humana, distancias enormes, sin olvidar el irregular relieve. Pero las viejas rutas y caminos ya no eran suficientes y el ferrocarril más largo del mundo se empezó en 1891 y alcanzó su destino, Vladivostok, gracias a un acuerdo con China, en 1902.

Así pues el ferrocarril no solo sirvió para revolucionar el mundo del transporte tanto material como humano sino que fue empleado como un excelente instrumento de unión. Sirvió bien en la reconciliación y la anexión de nuevos territorios a Estados Unidos y el Imperio alemán sabía lo mucho que le debía al ferrocarril como para dejarlo en manos privadas. En Italia facilitó la hegemonía de la Casa de Saboya. No ocurrió igual en Francia o en Gran Bretaña, donde se encontraban mayoritariamente en manos privadas, aunque en Inglaterra prestaron un servicio inigualable, encumbrando al naciente Imperio británico a la hegemonía mundial. Hacia 1850 el ferrocarril había conducido a entre 400 y 500 millones de viajeros y entre 200 y 300 millones de toneladas de mercancías desde su nacimiento. Cinco décadas después, solo en 1905 transportó a entre 4000 y 5000 millones de viajeros.

LA INVENCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA

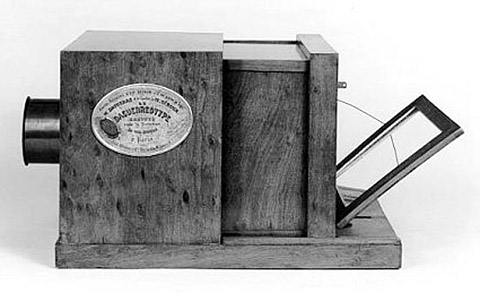

La historia de la fotografía empieza oficialmente en el año 1839, con la divulgación mundial del primer procedimiento fotográfico: el daguerrotipo.

Como antecedentes de la fotografía, se encuentran la cámara oscura y las investigaciones sobre las sustancias fotosensibles, especialmente el ennegrecimiento de las sales de plata. Ibn al-Haytham (Alhazen) (965 a 1040) llevó varios experimentos sobre la cámara oscura y la cámara estenopeica.

Retrato al daguerrotipo de una bailarina de la escuela bolera, con castañuelas, hacia el año 1850.

Fototeca del IPCE

EL BARCO DE VAPOR

Antes del siglo XIX la larga tradición naval europea se había sustentado sobre el control de los vientos como medio de propulsión y la seguridad más que por la velocidad en el mar. A principios de siglo no se empleaban menos de dos o tres semanas en cruzar el Atlántico de este a oeste, necesitándose entre 30 y 40 días de oeste a este. Con la formación de los IMPERIOS COLONIALES EUROPEOS se hizo necesario desarrollar una tecnología que asegurase el viaje sobre las aguas; en el SIGLO XVIII se generalizó el uso del sextante, mapas con las notaciones de los vientos y el cronómetro. La invención de la nueva embarcación partió de los trabajos de Jouffroy d´Abbens sobre el Sena y los de Fulton con su máquina Clermont. Fue en Estados Unidos donde tuvieron lugar las primeras pruebas del navío de ruedas sobre el río Hudson. En 1815 ya circulaban un centenar de estos navíos de ruedas que obtenían su energía de la leña, material barato y abundante. El Savannah consiguió cruzar en 29 días el Atlántico Norte en 1819 y la Sphink, que llevó a Francia las noticias de la toma de Argel, desarrollaba una velocidad de 6 nudos. Pero los problemas eran numerosos: las paletas utilizadas provocaban un gran desperdicio de energía, existía el riesgo de incendio o explosión a bordo, su velocidad era aún menor a la desarrollado por los veleros y el poder militar aún se oponía a su utilización como navío de guerra.

Pero a pesar de las dificultades los avances prosiguieron y en 1838, con una combinación de vapor y velas, los navíos Sirius y Great Western cruzaron el Atlántico entre Liverpool y Nueva York en 16 y 13 días respectivamente. Los grandes avances llegaron entre 1840 y 1860 con la invención de la hélice, basándose los primeros modelos en el tornillo de Arquímedes, el condensador de superficie y la máquina Compound, que logró ahorrar grandes cantidades de combustible y la introducción de calderas cilíndricas que posibilitaron la producción de vapor a alta presión

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICOEl paso de una economía fundamentalmente agrícola a una economía industrial influyó sobremanera en la población, que experimentó un rápido crecimiento sobre todo en el ámbito urbano.

Durante la revolución industrial se vivió un incremento espectacular de la población, debido fundamentalmente a la caída de la tasa de mortalidad provocada por la mejora de las condiciones higiénicas, sanitarias y alimenticias que se plasmó en gran medida en la reducción de la mortandad infantil. En este período nacen las primeras vacunaciones y se mejoran los sistemas de alcantarillado y de depuración de aguas residuales. Una alimentación más abundante y regular, no sometida a las fluctuaciones de las cosechas, bajó la incidencia de las epidemias e hizo posible la casi desaparición de la mortalidad catastrófica, sobre todo la infantil.

La población de Inglaterra y Gales, que había permanecido constante alrededor de 6 millones desde 1700 a 1740, se incrementó bruscamente a partir de esta fecha y alcanzó 8,3 millones en 1801, para doblarse en cincuenta años y llegar a los 16,8 millones en 1850 y en 1901 casi se había doblado de nuevo con 30,5 millones. En Europa, la población pasó de 100 millones in 1700 hasta alcanzar 400 millones en 1900. La revolución industrial fue así el primer periodo histórico durante el que hubo simultáneamente un incremento de la población y un incremento de la renta per cápita. El aumento de la población fue un estímulo para el crecimiento industrial ya que proporcionó a la vez mano de obra abundante para las nuevas industrias y de otro lado supuso un incremento de la demanda interna para los nuevos productos.

El aumento de la población urbana en ciudades con trazado medieval supuso el hacinamiento, la insalubridad y la aparición de las primeras patologías sociales (alcoholismo, prostitución y delincuencia).

EL HOMBRE FUE CONCEBIDO COMO EL HOMBRE MÁQUINA O EJÉRCITO INDUSTRIAL DE RESERVA

LOS ANTIGUOS ARTESANOS QUE HABÍAN QUEDADO EN LA RUINA PASARON A SER LA MANO DE

OBRA BARATA EN LAS NUEVAS INDUSTRIAS

LA MÁQUINA DE VAPOR

La introducción de la máquina de vapor de James Watt en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de esta revolución, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Más tarde el desarrollo de los barcos y ferrocarriles a vapor así como el desarrollo en la segunda mitad del XIX del motor de combustión interna y la energía eléctrica supusieron un progreso tecnológico sin precedentes. Como consecuencia del desarrollo industrial nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezadas por el proletariado —los trabajadores industriales y campesinos pobres— y la burguesía, dueña de los medios de producción y poseedora de la mayor parte de la renta y el capital. Esta nueva división social dio pie al desarrollo de problemas sociales y laborales, protestas populares y nuevas ideologías que propugnaban y demandaban una mejora de las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas, por la vía del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo, o el comunismo.

Este acontecimiento fue un cambio trascendente en la Revolución Industrial, ya que la creación de dicha máquina sustituyó el uso de la energía humana y animal por energía de vapor.

Este acontecimiento fue un cambio trascendente en la Revolución Industrial, ya que la creación de dicha máquina sustituyó el uso de la energía humana y animal por energía de vapor.

Aún sigue habiendo discusión entre historiadores y economistas sobre las fechas de los grandes cambios provocados por la Revolución Industrial. El comienzo más aceptado de lo que podríamos llamar Primera Revolución Industrial, se podría situar a finales del siglo XVIII, mientras su conclusión se podría situar a mediados del siglo XIX, con un período de transición ubicado entre 1840 y 1870. Por su parte, lo que podríamos llamar Segunda Revolución Industrial, partiría desde mediados del siglo XIX a principios del siglo XX, destacando como fecha más aceptada de finalización a 1914, año del comienzo de la Primera Guerra Mundial.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)